Абсурд и ничто

Ремодернизм — это модернизм, доведённый до абсурда, настолько увлёкшийся понятием «ничто», что превращающий в это ничто и сам себя и основы техногенной цивилизации, идею прогресса, идеал правового государства вместе с протестной противокультурализацией. Индустриализация обращается в избежание самой себя, но она не просто отталкивается от идей тоталитаризма или либерализма как чумных бочек чёрного золота, в которых ложка мёда значит также мало, как и глава бюрократической машины, действующей автоматически, но показывающей много лампочек, о которых могут рассуждать высокие политики, она внутренне разъедает человека своей монотонностью, в которой человек послепромышленный и информационный всё же угадывает безнадёжную зависимость от ничто, но всё же сомневается в культе вождей, как и в развенчании, в убийстве президентов и принцесс, как и в их инсценировке, она непрерывно поражает и заражает себя всеми этими идеями, которые вбираются в призрачность переключений экранов и проводов, планов и отдыха, в стуке и шелесте транспортных систем, где индустриализация казалось бы должна достигать совершенства, доходить до абстрактности роботов-веников, летающих курьеров, обучающихся шахматистов, но где она и обнаруживает собственный предел, собственную беспомощность, за которыми она должна признать наравне со всей цивилизацией своё собственное отсутствие.

Пожалуй, на этой границе пересовременность может возникнуть как нечто иное, чем отсутствие или отрицание существования, а значит начать проращивать новое бытие не на почве промышленного уничтожения жизни, насекомых, растений, называемых ещё по-тоталитаристски «вредителями» и «сорными» травами, однако именно отбросы должны и стать основой для нового послекульта, культуры, в которой проращивание перестанет исходить из массовой зернистости и зазернённости экранов, в которой культ не будет устремлён ни к личности, ни к генной модификации, но будет будто бы вновь воссоединён с парадоксальностью природы, с отсутствием знания в новой массовости, массовости отбора, который и может содержать толику того понятия «современность», которое само принесло бесконечное количество жертв, боли, презрения и порабощения, невиданного доселе по своим масштабам и просвещённости. Но просвещённые рабы своих привычек должны освободить незримый подиум, как должны завершиться и соревнования, приносящие металлическое вознаграждение, вместо этого пересовременность способна полностью преодолеть всякие претензии славы на мотивирующую роль, как и сам принцип подстрекательства и подталкивания. Новые формы рабства могут вновь появиться, но они сродни тем, о которых уже издавна говорила религия в лице своих пророков: рабства от всего окружающего, рабства от собственной ответственности неизвестно перед чем. И тогда это ещё одно проявление того ничто, которое в послесовременности парадоксальным образом готово было быть вытесненными информационным почитанием электрических возбудителей, но которое тем не менее не было истреблено, как не были истреблены сёла или сжаты до роли домашних животных некоторые народы под предводительством собственной привычки к пресмыканию. Но это то ничто, как и то, которое порицало и принижало самих себя, заставляло страдать и находить в этом блаженство, хотя и гораздо более тяжкое, чем нищета или смерть от болезни, но это-то ничто способно порождать самую необъятную волю и дух, которые способны сосуществовать рядом с абсурдностью и хрупкостью всего мироздания, когда они возводят в ранг скрытой обыденности все возможные ужасы и несправедливости, одновременно готовые видеть их и немедленно восстать, как только получат знак.

Все люди (или по крайней мере значительная часть) мечтают о том, чтобы закончились войны. Наверное также и волки мечтают стать домашними собаками, у которых всегда будет в наличии мясо, пусть и произведённое из сырья, непригодного для людей. Но если бы у волков было воображение и видеоигры, то возможно даже те, кто ещё сомневается в желательности навсегда прекратить ритуальные погони за жертвами, перешли бы на сторону миротворцев. Поэтому люди вполне могут перейти к мирному сосуществованию, но для этого в их душе должны кипеть страсти и эмоции не меньшие, чем существовали когда-то в войнах. Одним из путей для встраивания подобной невозможной эмоциональности в жизнь каждого является путь философствования, хотя и не каждое направление мысли, например, эпикурейство, подойдёт. Но чем будет природа, если исчезнет роль волков? Если в ней не будет хищников? Возможно это будет какая-то другая природа, возможно её уже не будет, возможно она станет лабораторией подобной той, где привезённых из-за океана муравьёв водят по стеклянным трубочкам. Это нужно осмыслить и не столько в отношении волков, сколько в отношении нас самих. И возможно эти размышления следует отнести уже к следующей эпохе, которая сменит ремодерн (пересовременность) и для которой сложно пока даже предложить сколько-нибудь оправданное название, поскольку в её наступлении можно усомниться почти с одинаковой вероятностью, как и увериться в упадке человечества.

Но что если пересовременность будет довольно длительной, подобной по протяжённости не Новому времени, а Средневековью? Это произойдёт, если долго не удастся найти лекарство от всех болезней, полностью справиться с нищетой и прекратить войны, достичь вечной молодости и пуститься в опасные приключения к другим звёздам. Ведь с разрастающейся цифровизацией словно опухолью люди становятся всё более слабыми и немощными, хотя и способными жить дольше. Но как Марсель Пруст пишет о тех людях, что в тылу готовы умереть от праздного образа жизни чуть ли не быстрее, чем бойцы на передовой в окопах Первой мировой войны, так и для человека пересовременности откроется возможность либо ответственно бороться с собственными соблазнами и с общественной беспомощностью, бороться почти безнадёжно и обречённо, либо жить одним днём подобно монархам позднего, да наверно и раннего, средневековья. И поскольку внутренние битвы довольно иллюзорны по сравнению с героическими сражениями прошлого, а соблазны всё также притягательны как и раньше, то без явных ограничений в поведении вероятен негативный или умеренно негативный сценарий бытия пересовременности, где продолжится культ быстрого питания для значительной части населения, но оно станет менее вредным благодаря новым достижениям медицины, например. И если носителей этого культа будет преобладающее число, то эпоха станет той, какую можно обозначить после-послесовременностью. Можно представить и другой умеренный сценарий, в котором вместо коммерческой рекламы экраны займёт реклама природная и социальная, которая будет сообщать о проблемах инвалидов, бедных и бездомных, о разрушении и спасении природы, сообщать важные и порой шокирующие сведения, причём эту рекламу смогут по прежнему обеспечивать организации. Постепенно и стремление к прибыли отойдёт на второй план, как отходит и само понимание того, что же такое прибыль. На первый план выдвинутся стремления к заботе о сотрудниках, о защите их безопасного труда и здоровья, отписки и лживые отчёты навсегда уйдут в прошлое по большей части, просто потому что изменится культура и очковтирательство станет столь же греховно, как сегодня убийство. Конечно, это станет возможно на фоне внедрения искусственного интеллекта и эффективной автоматизации мыслительных операций, когда неквалифицированный труд как офисный, так и физический исчезнут как классы по большей части, оставшись лишь в некоторых нишах, подобных чистке аквариумов с лабораторными рыбками, существующими в единственном экземпляре. Восстание не слишком умных машин предвидеть не приходится, поэтому лучше ко времени появления по настоящему умных машин пересмотреть общественную мораль в ту сторону, чтобы усматривать в существовании многообразия видов основную задачу развития, но никак не в максимизации техногенной машинной производительности. Делать упор на простое подчинение человека и важность человека — слишком примитивно и для искусственного интеллекта (хотя это стало очевидно не так давно, с расширением представлений о возможностях искусственного интеллекта) и для людей и для животных, важно уйти от подчинения, как и от важности, но хранить это трепетное отношение к жизни каждой травинки, каждого муравья, которое заложено мудрецами и священнослужителями, но которое растаптывается в грязь каждый раз, когда мы видим ровно подстриженный газон около церкви.

Горизонт и бег

Ещё одна область, которая должна объединить и перестроить жизни людей пересовременности — это течение времени, ритмы, устремлённость к бесконечности, которая скрывается на грани горизонта. Издавна люди представляли землю плоской, покоящейся на слонах и черепахах. И эти представления нужно сохранить в пересовременности, сколь бы дематериалистическими они ни казались. Представления о плоской земле, о слонах, о рыбе, о небе как шкуре животного — всё это прежде всего история, это рассказы и сказания. Все они должны храниться в памяти будущей цивилизации равно как и сегодняшние представления, ибо это и есть путь нашего познания, нашего роста, для которого и наши сегодняшние представления покажутся также ничтожны и глупы, как представления о слонах и шкурах. Но эта противопоставленность прошлого и будущего — и есть одна из серьёзнейших проблем, которые предстоит преодолеть в новом мышлении, в перемышлении. Оно было заложено ещё со времён Умберто Матураны и Никласа Лумана[87], которые нашли в своих концепциях выход из стремления к редукционизму, ушли от поисков всеобщей причинности в сторону самореферентной свободы, которая стала и в том числе принципом управления временем, позволяющим выходить в некоторое состояние или существовать в нём столько, сколько потребуется независимо от внешних воздействий. Сама эта идея произвольного ожидания уже определяет способности и возможности к самоуправлению мышлением, которое не механистично, а значит оно и становится перемышлением, переосмысляя и переозначивая непрерывно само себя, воссоздавая своё творческое начало каждый раз иным образом, недоступным к непосредственному наблюдению со стороны других людей, систем, общества.

Перемышление относится не столько к личному мышлению, сколько к коллективному, групповому, мировому уровню бытийствования. Одной из его очевидных основ является бегство как от формальной логики, так и от псевдологики также как в вычислительных системах возможно бегство от алгоритмических языков в сторону псевдонейросетей (псевдо — потому что они лишь имитируют действие естественных нервных образований, принципы функционирования к5оторых пока остаются загадочными). Множество нечётких логик таким образом открывает возможность для приближения к естественному языку, к осмыслению происходящего по-новому, в перенесении этого осмысления как на машины, так и на самих себя. Для машин откроется возможность применения множества логик и выбора подходящей подобно тому, как сейчас у них есть возможность выбора операционных систем (которые всё ещё не являются самореферентными системами, а значит и не являются полноценными системами без участия в их функционировании людей или природы). Нечёткие логики как основы для постороения новых онтологических образований будут развиваться независимо от программной среды или языкового мышления людей, но чтобы стать эффективным элементом перемышления, они должны создать новый слой самореференции, который выявит то, что раньше могло оставаться за скобками или в комментариях разработчиков. В дальнейшем переход к иным логикам может быть объединён под общим флагом перелогики или сдвига от формальной к неформальной логике, под которой можно подразумевать учитывающую правила невербального общения осмысленное поведение (но осмысленное опять же в различных смыслах, что откроет ещё один уровень множественности).

Если мы казалось бы должны быть довольны от избежания старой редукции, но нас готова поглотить новая. Эта новая редукция заключается теперь не в пространственном или временном отображении и сжатии, а в редукции внутренней комлексности[79], то есть в необходимости онтологически ограничить всякую возможность связывания любых элементов системы с любым другим, хотя ранее подобные мысли могли становиться основой для рациональности или либеральности. Вместо этого перемышление должно быть ограниченным, но всё же в том же самом смысле, о котором говорил Иммануил Кант, вводя в критике практического разума максимы для своего же собственного мышления. Но даже если принципы самоограничения будут распространены на всех участников обществах, равно как и на природу, но это всё же будет распространение весьма искусственное, тем более, что новая соотнесённость перемышления будет устремлена в область множества структур и систем, которые по крайней мере сами к себе не редуцируются, хотя большинству редуцирование скажем одной культуры к другой или одного государства к другому через модели кажется вполне естественным, что стало одним из видений мировой системы как системы шаризованной (арусск. глобализованной). Но также затруднительно редуцировать общество к природе и наоборот, тем более что они не являются системами сами по себе. Но тем не менее можно устанавливать точки взаимодействия между ними, определять управляющие рамки и сроки, что особенно своеобразно проявляется с переходом от послесовременности куда-то дальше. Если ранее временная упорядоченность понималась как рассудительность или пруденция как способность по крайней мере оперированию концепциями прошлого и будущего, хотя средневековая жизнь во многом может показаться медленной, по сравнению с Новым временем, которое само стало словно ускоренным и которое проявило интерес к ускорению ещё и как личное суждение о вкусах наблюдения[82]. Но со временем приходит понимание, что ускорение и повышение эффективности часто становятся не столь очевидными, тем более, что и они достигают пределов сверхзвуковых скоростей. Но то ускорение, которое предложит пересовременность, скорее будет внешне переходом от реактивных самолётов к велосипедам, от рапсового биодизеля к компостным кучам — то есть ускорение будет состоять в подлинном ускорении времени путём поисков чего-то другого, чем неоправданные и природно необоснованные решения, чем бесконечные пробки, досмотры и проверки, сводящие на нет эффект от сжигаемого в небесах керосина. Ускорение уже не будет механическим, но оно не должно быть и информационно открытым, поскольку абсолютная открытость и понятность здесь также недостижимы и нецелесообразны исходя из принципов действия самореферентных систем. Также новое ускорение и мышление должно вместить в себе как представления об общественных, так и природных системах, возможно даже без общего понимания о соединённости и совмещённости подобных представлений, но всё же общие точки соприкосновения будут с очевидностью весьма универсальны.

Переопределить время может быть просто: достаточно установить взаимные ограничения между системами. Например, для этого точка сбора данных о солнечной активности сообщает данные об индексе ультрафиолетового излучения. На этой основе общественные системы принимают решения о своём функционировании, например, о том, что можно заняться делами на улице, начать сбор урожая или произвести плавательную тренировку. Как мы знаем до этого временная структура строилась на совершенно иных принципах, привязываясь к условности расписаний или цепочек событий, что конечно также было формой отбора, позволявших ограничивать область возможностей (например, пойти на озеро в 4 часа, заняться сбором ягод после обеда). Интересно, что сам Иммануил Кант, как известно, следовал некоторым расписаниям, определяя таким образом течение времени, будто бы противопоставляя себя внешним обстоятельствам. Но в такой противопоставленности заложено отрицание, которое несовместимо с эффективным взаимодействием систем. Для реализации иной логики времени и взаимного согласования потребуется новое отношение ко времени, которое не будет уже всецело бегством наперегонки с ним, так что часы всё же наконец смогут уйти в прошлое.

Аутопойесис права

Говоря о аутопойесисе и его проникновении в иные области науки, чем теория систем, Никлас Луман неявно [64] подчёркивает противоречивость самого описания, против которой абсурдно и предстоит вести борьбу его собственным изысканиям и изысканиям многих его коллег, изучающих область вложенных систем, самореференции, саморефлексии. Противоречие как раз и заключается в невозможности описания одних систем через другие, но оно же касается того, что систему нельзя описать через саму себя (это означает как невозможность как понимания окружающего мира, так и невозможность понимания самих себя, что говорит и доказывает абсурдность как понятий «Мы», «Они», так и «Я»), а также того, что того, что именно язык и подчёркивает с постструктуралистской проникновенностью абсурда свою абсолютную запутанность и запутывание всего и вся в противопоставленности означиваемого и означаемого, которое снимается только через уничтожение смысла в ничто, явленного то ли в забывчивости, то ли в смерти, то ли в том и другом одновременно.

Применитально к вопросу о классификации эпох небезынтересна также следующая заметка Никласа Лумана о переносе самоотсылочности с сознания на действительность: «в отношении самореференции сознания в Средние века всегда присутствовала ссылка на ощущения, а в Новое время — на «наслаждение наслаждением», и что в этом заключалась (пусть недооцененная) ссылка на экзистенцию (а не только на познание)»[64]. Если то ничто как экзистенция, которое мы уже успели переосмыслить ранее, зиждется на наслаждении, то оно также доходит до абсурдисткого снятия собственных словесных зацикленностей в противопоставлении страдания как наслаждения, когда уже не ясно, что это означающее «наслаждение наслаждением» означает либо наслаждение от страдания, страдание от наслаждения или страдание от страдания, когда порядок и значения слов как и их смысл теряются в лабиринтах небытия. Но одновременно нить времени всё же может быть сохранена, если средневековое сознание в его ощущении ущербности и низости местного бытия достигает новой квантовой запутанности в одновременно осознании возможной связи с бесконечным горизонтом измерений, так и в бегстве от собственной самости, которая становится одновременно как «реферирующей», так и «реферируемой самостью»[65], то есть бытийствованием через избежание в небытие и небытием через избежание от бытийствования. Небытие и есть то пограничное подобное горизонту состояние, бег через которое невозможен, но только ради которого и осуществляется. И поскольку мы ещё бежим, хотя формально не имеем на это ни прав, ни оснований, ни сил, ни философских выкладок, то мы как пишет Никлас Луман избавляемся от этой парадоксальности. Важно отметить, что мы её не разрешаем и не избегаем, но избавляемся подобно тому, как избавляемся от мусора. Поэтому всё же лучшим термином в смысле разрешения общемировых проблем окружающей среды возможно будет избежание, но не избавление от (и постструктуралистски-парадоксально можно подчеркнуть, что это будет не избежание чего-либо и не избежание от, а избежание к, лишь в ином появлении самореференции оно будет уже избежанием от — в противоположном месте горизонта, если мы бы могли видеть вокруг и наши глаза были бы там, а также избежанием чего-либо — если бы смотрели на себя изнутри квантов или одновременно с масштабов всей обозримой вселенной).

Там, где мы выходим за собственные границы, равно как и за границы обозримого мироздания, система становится предельно самореферентной, здесь появляется возможность перестать быть собой и одновременно начать подлинно быть им (ею), достаточно лишь сделать этот небольшой шаг от экзистенции к предметности. Но если взаимодействие с окружающим миром есть одновременно и взаимодействие с самими собой, то на сцене должно неизбежно появляться представление обо всём обозримом и необозримом, с которым взаимодействие осуществляется, причём подобно религиозным теориям, которые все действия описывают через соотнесённость с Богом, референтные системы описывают всё что они могут описать, проецировать, означать через эту единственную мембрану, через свой горизонт событий, куда свет их сознания и самоощущения словно бы бесследно исчезает, но точно также невозмутимо возвращается: «<...>самореферентные системы неизбежно оперируют в контакте с самими собой и не имеют каких-либо иных форм контакта с окружающим миром, нежели этот»[65]. Это и есть то пространства и остранённость, которые создаются принципом абстрагирования (у Никласа Лумана этот процесс назван самонаблюдением, однако явно он не представлен как принцип, но указана на необходимость наблюдения для существования аутопойетических систем, основой их самореференции[69-70], тем не менее я понимаю абстрагирование как более широкий процесс, а не только как основывающий бытийствование акт установления взаимоотношений с самими собой и как понимание чего-то более широкого, чем даже «действие» «реальных» «систем»; но всё же самонаблюдение как часть реальной системы, элемент её бытийствования скорее всего для большинства случаев, особенно случаев повседневности, будет основным содержанием абстрагирования), хотя здесь можно усмотреть и видимое логическое противоречие, состоящее в различении стремления к объективности окружающего, к возможности описания действительности как объективной, к чему абстрагирование и должно быть устремлено и в итоговой самоотсылочности, самонаправленности этого взгляда призмы абстрагирования, который ещё и противоречит теологическим выкладкам, поскольку не допускает и универсальный взгляд всеобщего сознания/бытия, вместо этого заменяя его частным данным сознанием. Но, во-первых, это противоречие и есть основа для устремлённости бега в никуда, абстрагирования, которое, пытаясь казаться объективным всегда полагается лишь на собственную историю и неточные инструменты, а во-вторых местное сознание и не претендует на абсолютное бытиё, оно может быть лишь его проявлением в данных обстоятельствах и границах и по крайней мере оно сохраняет таким образом принцип недоказуемости, устанавливая тем самым возможность веры, что для систем означает обоснование неопределимой комплексности. И необходимо учесть то, что даже Никлас Луман, описывая влияние привнесения аутопойесиса в научное поле, по сути говорит об уровне языка или по крайней мере сознания, но одновременно будто бы делит его на соотнесённые участки общественного сознания, состоящие из остальных помимо коммуникационной социальных систем с собственными участками операций, тогда как коммуникационная система в этом выделении может быть отделена лишь как закрытая часть из общего языкового поля: «вне коммуникационной системы общества вообще нет какой-либо коммуникации — эта система является единственной, использующей такой тип операций, и постольку с необходимостью реально закрытой»[66]. Тогда и сам язык распадается на свои функциональные области, но что в информационную эпоху означало бы доминирование коммуникативной функции в общественном сознании, когда формируется некий культ всеобщей коммуникации, который встаёт на определяющие позиции словно новый локомотив цивилизации, который мотивирует и приводит в действие другие системы не только своей связующей функцией, но и самим ощущением связывания, наслаждением состояния «на связи», которое вписывает людей в новое технологическое единство, которое уже не остановить? Разве не перестаёт такая система быть закрытой, тем более, что каждое слово из сознания существует одновременно в сотнях и тысячах смысловых систем и миллионах систем сознательно воспроизводящих, образуя таким образом довольно обширное математическое пространство, попытка определить в котором отдельные системы означает лишь стремление абстрагироваться от других? И что значит «операция», которая ещё не распредмечена, которая может рассматриваться под разными углами независимо от её физического воплощения?

Возможно лингвистическая операция — не очень элегантный семантический локус, но мы должны поставить вопрос об определении его закрытости в рамках данного языка как системы, поскольку таким образом мы приблизимся к пониманию того, что всё же означает означиваемое при его распредмечивании и что означает сам процесс означивания (опять же через самореференцию означивания в означаемом). Можно было бы отрицать вообще возможность операционального анализа подобно тому, как отрицаются структуры, но по сути аутопойетическая концепция — есть путь параллельный поструктурализму, посколкьу он также отрицает возможность структурализации, поэтому мы и усматриваем между ними сходство, если не собственно аутопоейтическое единство. Для Никласа Лумана язык как система представлялся бы как построенный на непрерывном дополнении, то есть присоединении одних элементов к другим, что мы уже и вывели в рамках 4 способа оптимизации действительности (дополнения) : «<...>в теории аутопойетических систем в первую очередь возникает вопрос о том, как вообще переходят от одного элементарного события к следующему; основная проблема заключается здесь не в повторении, а в способности присоединения»[68]. В качестве принципа присоединения выступает некая самовопроизводящая связь, которая сама должна воспроизводиться и сохранять возможность для дальнейшей самоотсылочности. Этому всецело отвечает языковое поле с его принципами, которые существуют на операциональных уровнях, хотя и содержат различные подпространства одновременно действующих правил, таких как семантические, грамматические, герменевтические, фонетические, невербальные. Но с другой стороны различные культурные, правовые и прагматические коды при этом вынесены за границы определения самой языковой системы, накладываются на неё иной динамической сущностью, поскольку и сами не состоят только лишь из языковых конструкций. Так, культура включает также зрительный и звуковой, двигательный слои, а право — основы морали и этитки, например, через отсылки к долгу, соотнесённости с другими (или может быть наоборот этика включает в себя право как свой частный случай?). Но помимо этого язык как рассказ сам устанавливает внутреннюю соотнесённость всех этих различных системы и тем самым история общества подобна такому же рассказу о соотнесённости в языковом поле как былина или сказание с той лишь разницей, что вся история общества не ограничивается только сознательным или словесным смыслом, но включает также те элементы, которые соединяют людей с природой во взаимном контроле, необходимом и для аутопойесиса[68], что мы рассмотрели при определении событийствования человека и природы, а также способа дополнения.

Пусть для сознания человеческих и иных организмов правовое поле не является доминирующим (но вспомним о взаимоотношениях людей и медведей, людей и тигров, которые устанавливали некие правила взаимодействия в лесу, которые сегодня бездумно попираются человеком не разумным, но правовым), но каким образом, если не правовым мы можем определить гражданское общество и связанную с ним цивилизацию? Издавна правители издавали законы в лингвистической форме, но до этого они находили своё существование и в иных формах. То, что современным правовым системам свойственны отсылки лишь к языковой речи причём в специфическом правовом пространстве — лишь показывает ограниченность и недальновидность как современных людей, так и создаваемых ими правовых систем. И, таким образом, именно неписанное право как часть коллективного сознания, определяющего отношения возможности действий и бездействия, в том числе поддержания самореференции с сущностями в соотнесённости с ними (в том числе через «владение», «пользование», «распоряжение»), можно было бы определить в качестве достаточно широкой для вписывания в неё областей государственных и гражданских общностей. Таким образом, например, государство определяется не конституцией или иными лингвистическими наслоениями и фантазиями, но фактологической аутопойетической отсылочностью к собственному бытийствованию общества как определению правового поля. Если часть членов общества заключает свою преимущественную самореференцию в личном сознании, то тем не менее оно параллельно продолжает отсылать себя к обществу в целом в рамках другого аутопойесиса. То есть даже правовое поле содержит несколько системных иерархий, которые на уровне сознания, в том числе в языковом его проявлении, представляют собой лишь частный случай, который обеспечивает всё некоторую стандартизацию отношений и взаимодействий. Когда люди отсылают свои действия к этой системе, то они словно из некоей книги, хранилища (репозитария если следовать распространившейся информационной языковой практике) достают некоторые элементы сознательного кода, но это ещё не означает как для вычислительной машины, что этот код будет исполнен в соответствии с фиксированным языком. Вместо этого естественные языки подвергают его непрерывной переработке, для чего и необходима множественность толкований. При этом собственно внутренне определяемый правовой смысл строится не на словах, не на их значении, означивающем будто бы в обратном процессе означаемого (правовых норм) через означиваемое (действительность, внутреннее бытие, абстрагирование), но на образе внутренних структур, таких как этика, мораль, личное правоустановление, групповое и общественное, религиозное, философское и мировоззренческое понятия долга, возможности, действительности и т. д. Общественные правовые институты (как и другие общественные институты) в этом отношении — также лишь частное проявление лично-коллективного сознания, строящегося на непрерывном развитии, формирующее множество самореференций, но приводящие к формированию институтов прежде всего там, где пропускная способность систем приводит к замедлению и требует формирования особых локусов общественного сознания, в которых накапливался бы незримый поток бытия для сжатия и разуплотнения его плотности с тем, чтобы не потерять извлекаемые смыслы, но преобразовывать их по специфическим для этой области самореференции законам. Но если общественный институт представляет собой машину по архивации и преобразованию смысла, то такие машины в их массовом применении и способны создать почву для новой умственной индустриализации подобно тому как новые комбайны будут способны не приносить вреда насекомым, а выделять им новые области бытийствования, переселять и выпускать их в дикую природу, всё же самореферентно противопоставленную системе общества.

Но с другой стороны Никлас Луман указал на то, что ни человек, ни общество не являются системами, тем самым он подтвердил тезис о том, что этот общественный поток истории является местом соприкосновения систем, конечно же, не позволяющих говорить об их единстве, также как наличие сознания не способно произвести выводов о том, что основа этого сознания представляет собой нечто процессуально единое: «Существуют машины, химические системы, живые системы, системы сознания, коммуникативно-смысловые (социальные) системы; однако не существует никаких объединяющих все это системных единств. Человек может казаться себе самому либо наблюдателю единством, но он не есть система. Тем более система не может быть образована из множества людей. При таких допущениях упускалось бы из виду то, что человек даже не способен наблюдать то, что в нем происходит при физических, химических, жизненных процессах»[73]. Языковое поле в целом как совокупность рассказов точно также не образует единства, как не образуют единства общность процессуальных дел, хотя в правовом отношении был выдвинут принцип прецедентности, обуславливающий межвременную сопоставленность, которая часто становится благодаря курьёзности частных судебных решений, становящихся общественно-территориальной нормой. Там где вместо прецедента предлагаются проверенные строки гражданское общество теряет в оперативности, тем самым исключая всегда часть области действительности из правового рассмотрения. Но в этом случае система текстов по крайней мере всё же формально образует некоторое единство, которое поддерживается самореференцией. Самореференция же судебных дел всегда похожа на самореференцию языка: она существует только в рамках наложенных на неё систем, главным образом системы правовой осмысленности, бытийствующей через образ дееспособности, преломляющей его на поле формальных взаимодействий. Но по сути у людей нет права на дееспособность, поскольку сама цивилизация не является дееспособной, она не являясь единством даже формально не выражает правовых действий, практически же она их не выражает, как только моральная самореференция доходит в абстрагировании до самонаблюдения и не обнаруживает осмысленной действительности там, где она должна была бы осуществляться.

Пути гражданственности

Определив право как связующий элемент общественных разграничений, который установит основы как самой цивилизации, так и периодизации её истории, мы можем перейти к установлению направлений будущего развития гражданского поля, то есть поля цивилизации и её эпох. Во всём множестве внутренних границ угадываются заложенные стремления к построению самореферентного смысла, который бы был одновременно эквивалентен на разных уровнях общественного бытия: внутри сознания и речи отдельного индивида, на страницах книги или рассказа, в воображаемой вселенной ночных грёз, на сценах или в театрах, на площадях и стадионах, в физических нагромождениях городов и разрозненностях полей, в пении птиц и течении незримого общественного бытийствования. Но формулировка смысла в целом в таком его многоплановом созерцании, а не лишь во взаимоувязывании двух планов через единичные отсылки к сознанию в контексте отбора, требует установления правового содержания и приводит к формулировке гражданственности как формы объединяющего образования современности. Правовое содержание означает включённость в ход повествования, а значит и истории, интенции к осмысленности формулировки речи с необходимостью самореферентной отсылки на возможность, необходимость и действительность такой формулировки в контексте цивилизационного бытийствования. Проще говоря формально необходимо установить правомочия в сфере речи. Не случайно свобода слова сама требует наличия правил своего осуществления. Без правил произнесения не будет и свободы слова в этом практическом правовом значении. Поэтому когда люди говорят об обыденных вещах, то они могут выходить за рамки этого поля подобно тому как Марсель Пруст в «Обретённом времени» и в предыдущих частях своего труда ссылался на постоянную необходимость выбора творческого пути или гражданского. Но в конце концов для него этот выбор и не стоял, потому что рассказ поглотил всю его воображаемую вселенную и одновременно её создал, описал, равно как схватил гражданские пути той исторической эпохи завершающегося Нового времени в его невозможности продолжения. Но если даже по содержанию вопрос о праве действия и ответственности перед обществом и самим собой не стоял, то формально он стоял двояко каждый раз: и как отсылка к праву на развлечения и как ответственность за достойный литературный труд, то есть право на труд оборачивалось каждый раз в своей означаемости и через право как возможность что-то сделать (безусловную в рамках этого права) и право как постоянный запрос к обществу, миру, созерцанию, природе, себе на наличие такой возможности, словно отсылка к невидимому кодексу, в котором строка о праве на данный труд или отдых может то появляться, то исчезать, образуя тем самым мерцание права, что и вызывало прилив сосредоточенности от ощущения камней на мостовых или звука от соприкосновения столовых приборов с посудой.

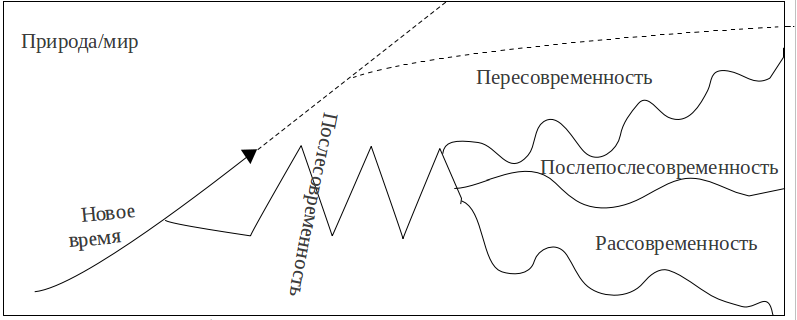

Что касается поля современности, то для его построения мы можем вообразить не меньше 1 оси — это будет ось времени, однако само это время будет оставаться неопределённым в своём воплощении, равномерности, направлениях течения. Это будет историческое время и то время, которое устанавливается в литературных произведениях, подобных роману Марселя Пруста. В остальном поле может быть изображено на плоскости, но оно не будет являться плоскостью, скорее оно будет сложным срезом и даже не всегда образующим собственно непрерывное поле. Оно скорее будет не полем, а горной местностью, некоторые участки которой довольно пологи, тогда как для преодоления других потребуются кошки и верёвки, а также и работа в связке, подобной привлечению междисциплинарности для преодоления внезапно открывающихся разрывов в научных отраслях. Таким образом, можно отметить на карте современности основные элементы, известные из культуры и прагматики. Для упрощения обратимся сейчас в первом приближении на Схеме А к прагматике, подразумевая, что Новому времени соответствуют свои множественные направления культурного ландшафта, а послесовременности (постмодерну) соответствует сосредоточение искусства в соотнесённости с понятием послесовременизма (постмодернизма). Аналогичные рассуждения относятся и к последующим эпохам.

Схема А. Направления и области эпох (историческое поле современности).

Важно отметить, что каждая из линий обозначает словно хребет некий идеал своего отображения, но в сущности эта форма линии не воплощает точного отображения, они размыты не только как пятна или рои, но и как множества обществ, личностей, сознаний, правовых отсылок. Поэтому гражданственность возникает в каждой точке по-своему, то есть в обширном представлении самоинтенции через бытийствование цивилизации. Воспоминания о каждой точке пространства и устанавливают действительность происходящего, которое объединяется в безостановочном зацикленном единстве и разобщённости. Например, Новое время самоотсылает к обновлению как различающейся интенции, объединяющей происходящее своим единым многообразием. Внутри облака Нового времени есть элементы близкие к природе/миру как окружающему миру или вселенной, есть же и эгоистичные цивилизационные устремления, как есть предыдущие и последующие отсылки. Историческое время здесь определяется отсылочностью, хотя связанность может быть прослежена лишь пунктиром. На нашей же карте пунктирное продолжение Нового времени означает возможность, которая не становится действительность и этим разрывом завершает одновременно время, правда только Новое, хотя Никлас Луман, например, утверждает, что время может определяться без отсылок к прошлому или будущему, но тем самым лишь снимается вопрос о изменении хода течения, открывается возможность для установки ссылок в обратном направлении, но не изменяет самой возможности и необходимости многоотсылочности, которая и объединяет всё происходящее на общей местности словно незримые пути, по которым здесь прошли люди и прочая фауна и флора.

Что касается будущего, то, как ранее отмечалось, оно может пойти по пути пересовременности (ещё раз подчеркну, что линии на Схеме А не отражают точность границы, а лишь некий идеал её) как благоприятный сценарий, но может стать послепослесовременности как срединный путь и рассовременность как нежелательный путь распада достижений. Предлагая здесь этот новый термин «рассовременность», не просто подчеркнём противопоставленность его пересовременности, ноо определим его как зеркальный и самому Новому времени, как отход от замещения природы в пользу её дальнейшего разрушения в неблагоприятных самоподдерживающихся петлях усиливающихся обратных связей. Значительную роль в установлении пути будет занимать правовая определённость действительности, которая в случае рассовременности означает отсутствие включённости в правовой и гражданский контекст, тогда как в случае с пересовременностью необходимо достигнуть практической и культурной эквивалентности происходящего и отбираемого в общественном дискурсе. Послепослесовременность как несколько более положительное видение разобщённости может быть основано на различном содержании, одним из которых будет общественная разделённость при сохранении бедности для использования её для обеспечения псевдоэффективности, сохранения неквалифированной работы. В пересовременности же эквивалентность будет означать в том числе исключение неравенства, исключения разделения работы по её квалификации (или по крайней мере в практическом отношении исключение существенной разницы), по сути вся работы должна будет стать требующей квалификации, но критерии и её описания будут иными. Существенным будет просто не квалификация, а, например, монотонность, направления творчества, сочетаемость внутренних устремлений и рабочей среды.

Почему идея гражданственности может быть снята пересовременносью? Потому что необходим пересмотр правовых концепций, как и концепций общества, отказ от исключительности права как права человечества, что означает некоторое переплетение с природной гражданственностью. Даже понятие «гражданин мира» может означать и некоторую надстройку над правовой системой, подобную одинокому домику в горах, и исключение из государственных или международных отношений в пользу взаимодействия с природой. Именно из взаимосвязи людей, общества и природы может быть определена новая правовая концепция, концепция «переправа». Переправо означает и естественность и отказ от формальных юридических конструкций, как это было произведено с логикой (которая также может быть названа «перелогикой»), и аскетичность в собственном бытийствтвовании, по сути отказ от права собственности и от прочих двусторонних обязательств, взаимоотношений человека и государства — и есть не разрушение, а пересмотр права, хотя все отрасли будут напоминать теперь город-сад, чем индустриальные дебри правовых систем и запутанности органов регулирования. Итак, вместо права собственности необходимо вернуться к признанию земли как принадлежащей самой себе, которую мы лишь берём в краткосрочную аренду (ограниченную личной жизнью, жизнью общественных мета-структур, институтов, групп) с обязательствами сохранения её в надлежащем состоянии, берём не у муниципальной власти и не получаем изначально у государства, не можем признать бесхозные области, но взаимодействуем с природой и обеспечиваем взаимное развитие. Всё, что может сделать в этом отношении государство — это быть некоторым агентом, оказывающим посреднические услуги, подобные по форме религиозным структурам. Например, государство может проверять соблюдение установленных международным сообществом норм, соответственно в месте любой вырубки должны сразу же появляться дроны и проверять правовые основания осуществляемых действий, оценивать положение зверей и защищать их права, растений, насекомых. Должны ли в этом смысле быть защищены аналогично права человека? Важно только отметить, что подходы послесовременности с их судорожными попытками закрыть узкие места, спасти вымирающие виды, остановить опустынивание — по большей части лишь капля в море и подобно попыткам сбора пластика в океане не работают. Международный запрет пластиковой посуды может являться хорошим примером введения плодотворных мер, но уже сейчас понятно, что все положения даже концепции устойчивого развития в узкой его трактовке вряд ли будут выполнены адекватно, также как и такой запрет вряд ли будет в ближайшее время введён в значительном числе стран. Права земли, рек признаны также лишь в отдельных странах, да и там эффективность их применения пока под вопросом. Поэтому можно по прежнему пытаться защищать незащищённые слои населения, не смущаясь ничуть приторностью и абсурдностью всех слов существующего политического и правового языка. Да и «устойчивое развитие» разве уже в этих двух словах не содержит противоречий? Но защищать в пересовременности никого не придётся, потому что защищать приходится сейчас от самих же людей и создаваемых ими хитросплетённых структур. Прежде всего надо перестать создавать такие структуры и не насаждать право на природу, но наоборот сопроизрастать вместе с её ростками в своих эквивалентных преобразованиях мира. Что же касается идеи гражданственности, то она должна измениться как и всё право наверно в том отношении, в котором муравьи имеют право на рост своего муравейника. Однако в любой момент времени может прийти медведь, воплощающий в жизнь свои права на жизнь и пропитание. В этом смысле и у людей больше не будет автоматического права на защиту, поддержку, полученного от рождения, но одного отношения уже достаточно для включённости в событийствование, с другой стороны у каждого может появиться право отправляться к другим планетам и звёздным системам, здесь же земная гражданственность сама будет способствовать разрешению проблем и способствовать трепетному отношению к каждой травинке, к каждому муравью. В конце концов сама система права должна исходить из того, что у природы есть преимущественное право на жизнь. То, что одну и ту же траву могут как срезать газонокосильщики, так и прогрызть гусеницы, ещё не означает эквивалентности, потому что эстетические чувства могут быть воплощены многообразно, тогда как природы содержит единство эстетики, которое должно сохраняться нетронутым в первую очередь. Природа имеет право жить и существовать в том виде, в котором она существовала раньше до разрушительного по преимуществу воздействия цивилизации, цивилизация же поскольку сама когда-то вышла из природы имеет свою долю в общем владении. Но ни у кого не должно быть прав на разрушение, тогда как гражданственность разрушительны именно по причине разрушительности цивилизации. Изменения существования цивилизации не может произойти само по себе, сначала и нужно изменить право и гражданственность, что и будет являться переправой в будущее.

Новое бытие

Что же такое цивилизация — вопрос довольно непростой. Может быть это обозначение того, к чему люди всегда стремятся, а кошки всегда практиковали (что заключено в чувстве гигиены и не только). Ещё сложнее определить то, чем цивилизация будет, но именно этим и занимается наука, когда прокладывает путь по невидимому пространству, которое окутано туманом и неизвестностью плотности почвы. Может быть здесь вовсе нет никакой почвы, ведь мы можем спокойно идти из ниоткуда в никуда, словно ветры и дожди, прерванные нашим взглядом или телом. Мы не всегда можем описать то, что можем разрушить и не всегда можем понять то, что завёрнуто в мантию бытия. Но цивилизация живёт в нас, как и мы в ней. Если этот конструкт противоположен природе, то это и должно быть пересмотрено, но не направлении полной замены природы цивилизацией через идею прогресса (как пунктирная линия на Схеме А, что выражено в различных «художественных» образов в которых животные входят в мир людей через мультфильмы самостоятельно, через смешение людей и динозавров, ранее через сказки о взаимодействии с природой, что с прогрессом правда забывается как опасность и становится легендой о превосходстве людей), а через развёртывание пересовременности до событийствования линий природы и человека. Если же произойдёт регресс в область рассовременности, то вместо событийствования будет достигнута совместная деградация в виде кризиса цивилизации совместно с кризисом природной, окружающей среды, которые всё дальше будут разграничиваться.

Развитие текста может продолжать заложенные информационной эпохой направления. Самореференция — это внутренние сверхтекстовые (гипертекстовые) ссылки внутри одного материала или внутри сочинений одного автора. Самореференция же на уровне общества — это отсылки к другим авторам, к культурным и философским, любым другим областям, если они осуществляются путём эквивалентных подстановок, сохраняющих равенство смысла искомого и заимствованного, исходного и встраиваемого, играющего и играемого, текстуального и контекстуального, единства противоречий в их означиваемой означаемости, в объединении различий которое каждый раз становится основой для различения и дальнейшего отбора будущего, как об этом писал и Никлас Луман, видимо также предвещая будущее цивилизации в очередном слое незримой самореференции. Каждое слово взаимоувязано со всеми словами и со всем миром. В первом случае это проявление языка как системы, а во втором — языка как рассказа, который готов слиться с природой и соединить зависимостью и ей отрицанием собственные значения с неданными и неприданными им содержаниями. Играемое что-то становится нечто тем, что превосходит смысл прошлого, обретая историческое содержание. Но форма — это всё, что мы можем помнить и предвидеть в языке, поскольку язык сам представлен лишь своей формой. Но важно то, чем он не представлен, чем не представлены мы сами, а это и есть содержание, обеспечивающее развитие. Представить можно многое, но не многое может быть представлено, потому что многое незавершённо и незавершаемо, как и становление смысла в множестве самореференций, которые часто теряют как этот атрибут, так и эквиавлентность. Собственно эти утраты и могут определить направления исторического развития, хода истории как формы, наполнив её содержанием повествования. Но сами же отдельные отсылки не так важны по своей форме, но важно в чём состоит их содержательная сущность. Так, я могу сослаться на дополнение и масштабировать его на ход истории, но эта ссылка будет неэквивалентной, поскольку она была придумана только что в угоду продолжения повествования. Вместо этого если бы она была явлена мне наоборот. Из содержания, которое и представляет себе бытийствование, то она бы была истинным развитием этого текста как частным случаем развития общего. Вот так одинаковые по форме элементы, которые могут становиться абсолютно одинаковыми сочетаниями слов и даже предложений, по сути внутри представляют собой совершенно различное содержание: эквивалентное, либо неэквивалентное. Но по крайней мере дар истории состоит в том, что у нас есть чувство самоконтроля с помощью которого можно сущить об эквивалентности, как и об адекватности происходящего, присваивать действительности атрибуты без практически какого-либо вмешательства в неё. Но на основе этих метакатегорий и предстоит видимо строить лес пересовременности, также как и выращивать его (здесь наоборот одинаковое содержание принимает разную форму).

Если для эпохи полссовременности постулат о том, что кто владеет информацией — тот владеет миром, превратился в идею об общей информационной открытости, в которой сбор данных и всеобщая слежка позволят воплотить его в действительности, то для сменяющей её эпохи вместо информации сюда может быть следует подставить снова жизнь, пусть и ненастоящую, а роботов и искусственного интеллекта. Тогда известный афоризм можно преобразовать в следующий вид: кто владеет роботами — тот и владеет миром. Но на этом пути следует достигнуть не только управления сигналами и многозадачности, сам обмен информацией и его проникновение в жизнь должны измениться: ведь владение информацией, как и роботами — очень сложная вещь, которая полностью изменится с изменением права и гражданственности. Это означает, что владеть информацией, как и роботами в принципе невозможно, как невозможно и владеть собой. Информация непостоянна словно река или погода. Но можно ведь ни рекой, ни небом нельзя владеть. Почему же тогда мы уподобляем информацию лесу и хотим обнести её забором? Именно потому, что слишком привыкли жить в мире иллюзий, исключать из него лишнее, выбрасывать мусор, не подозревая, что мы и наша жизнь — по большей части и есть мусор, ведь это по объёму наибольший след, который мы оставляем. Если муравьи и волки очищают лес — то мы слишком бережливы в этом отношении, но эта мыслительная бережливость и лень как раз приводят к наибольшей расточительности и неосознанной жестокости. Поэтому можно дальше изменить вышеуказанную сентенцию: никто не владеет информацией — никто не владеет миром. Это не есть отрицание бытия, это основание для построения чего-то нового, построение которое не должно состоять из костей природы, но продолжать существовать наяву, распредмеченно и оправданно.

Процитированные источники

1. Луман Никлас. Социальные системы: Очерк общей теории

|